RDA

RDA hat RAK abgelöst. Müsste auch die RSWK abgelöst haben.

###

Quellen: (Online Module:) http://moodle.d-nb.de ; http://moodle.d-nb.de/course (Stand 28.11.2012).

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/rda/

Die Prinzipien der RDA.

- Internationale Nutzung eines Regelwerks

- Intensives eingehen auf die Nutzerintressen: Finden, Identifizieren, Auswählen von Informationen und Zugang zu diesen erhalten

- Richtlinien für die Erfassung von elek. Ressourcen

- Anwendbarkeit in anderen informationstechnischen Einrichtungen wie Museen, Archive und Buchhandlungen

FRBR

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/frbr/

Inhalt und Bedeutung der FRBR.

Mit FRBR soll möglichst eine effektive Benutzersuche ermöglicht werden, um die Anforderungen bibliografischer Daten zu erfüllen. Die FRBR sind ein Modell zur Strukturierung bibliografischer Daten. Ziel ist es die Benutzeranforderungen Finden, Identifizieren, Auswählen und Zugang erhalten zu realisieren und dem Nutzer sinnvolle Suchergebnisse zu liefern. Suchergebnisse sollen so sinnvoll gestalten werden, dass Nutzerinnen und Nutzer, durch die in Beziehung stehenden Entitäten, verschiedene Versionen, Ausgaben eines Titels oder unterschiedliche Titel, die thematisch bzw. über Verfasser und Mitwirkende in Beziehung zueinander stehen, angezeigt bekommt.

Für die Entwicklung der FRBR-Prinzipien gibt es zwei Beweggründe:

- Geänderte Bibliotheksprozesse:

-

- Die Katalogisierung kostensparender und effizienter zu gestalten

- Ermöglichen einer kooperative Erfassung von Daten und ein verstärkter Datenaustausch

- Benutzeranforderungen:

-

- Durch technische Entwicklung = größere Datenmengen

- Für Nutzer überwältigend – Katalog kann nicht leicht gefiltert werden

- Erwartungen der Nutzer sind gestiegen

- Voraussetzung einer beliebigen Sortierung der Daten z.B. Autor, Stichwort oder Thema

Hintergrund der FRBR

Basiert auf Ideen direkt und indirekter Prinzipien bedeutender Bibliothekare. Z.B. Anthony Panizzi, Paul Otlet, Charles Cutter, etc.

FRBR-Entitäten WEMI

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/frbr-etitaten-wemi/

FRBR-Entitäten

Werk, Expression, Manifestaion, Exemplar/Item

- „Werk“, ist allein schon die Idee im Kopf beispielsweise ein Roman (z.B. Dracula von Bram Stoker)

- Expression zu dt. „Ausdruck“, beispielsweise die Übersetzung eines Romans (z. B. die Übersetzung von Pierre Leroux)

- „Manifestation“, beispielsweise eine manifestierte Ausgabe einer Expression, z.B. eine Auflage eines Romans (z.B. die in Paris im Jahr 1841 erschienene Leroux’sche Übersetzung)

- „Exemplar“, beispielsweise ein Exemplar eines Romans (z.B. das Exemplar mit der Signatur YV 7991/1 in der Staatsbibliothek zu Berlin)

Aus der Praxis: Ich persönlich finde die Bezeichnungen furchtbar und kann mir die gar nicht merken. Werk, Expression und Manifestation sind im Alltag schnell vergessen und man nutzt das im Alltag nie. Selbst im Beruf kommt kaum jemand schnell auf die Wörter und es verwirrt viele wenn jemand diese nutzt. Exemplar funktioniert aber, da dies nahe an der Arbeit ist. Die Begriffe sind insgesamt eher arbeitsfern und nicht alltagstauglich.

Quellen: Anfängliche Informationsseiten der DNB zur Planung der Einführung, bzw. daraus resultierendes Unterrichtsmaterial zu den Anfängen der RDA. Zu dem Zeitpunkt war dazu noch nicht alles ausgearbeitet. Inzwischen gibt es vollständige Dokumentationen zu dem Thema. RDA war damals auch noch kein vollwertiges Prüfungsthema.

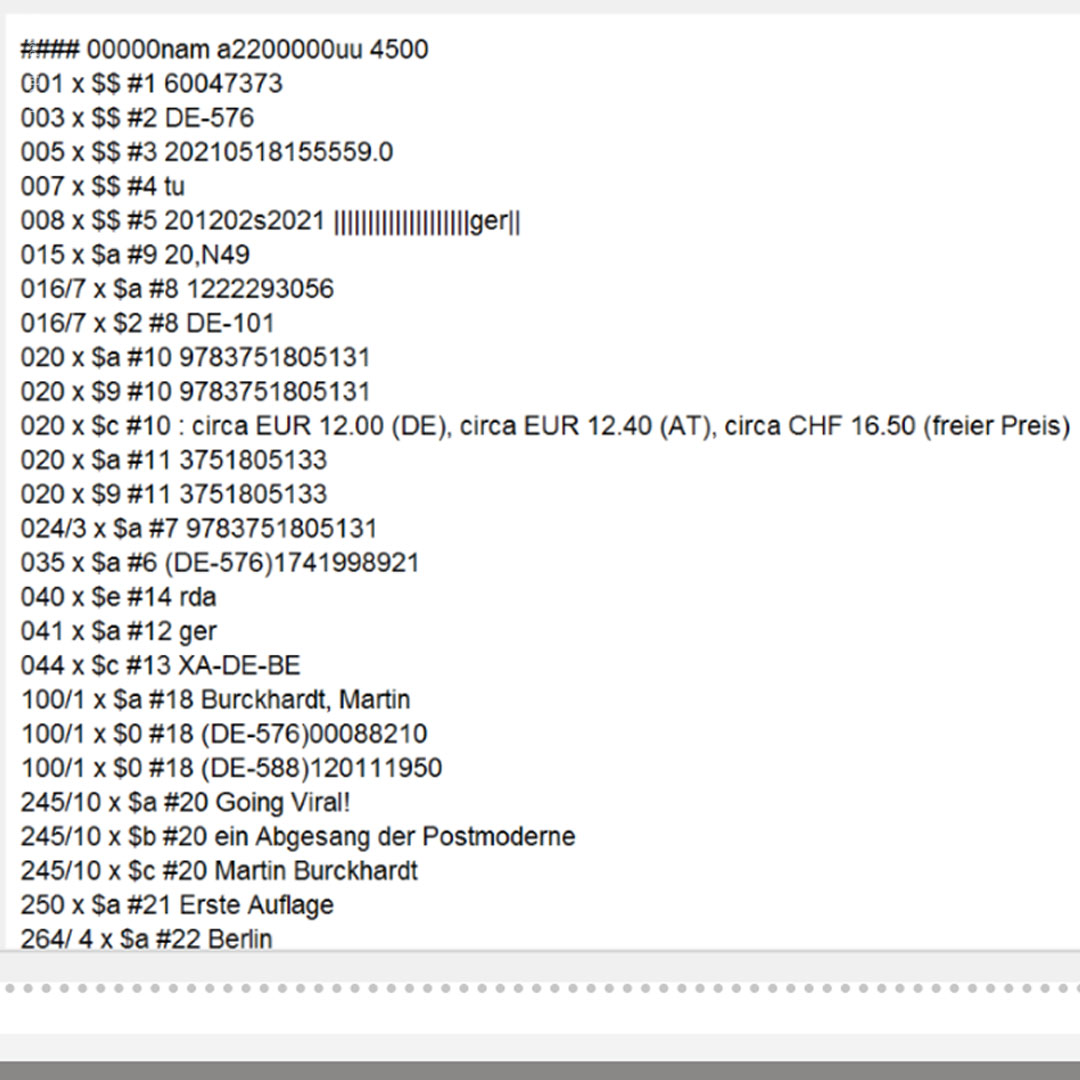

Bibliothekarischen Datenformaten

Bibliothekarischen Datenformaten

https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/bibliothekarischen-datenformaten/

2013 in Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Quellen: [1]; (Online Module / Unterrichtsmaterial) http://moodle.d-nb.de ; http://moodle.d-nb.de/course (Stand 28.11.2012).

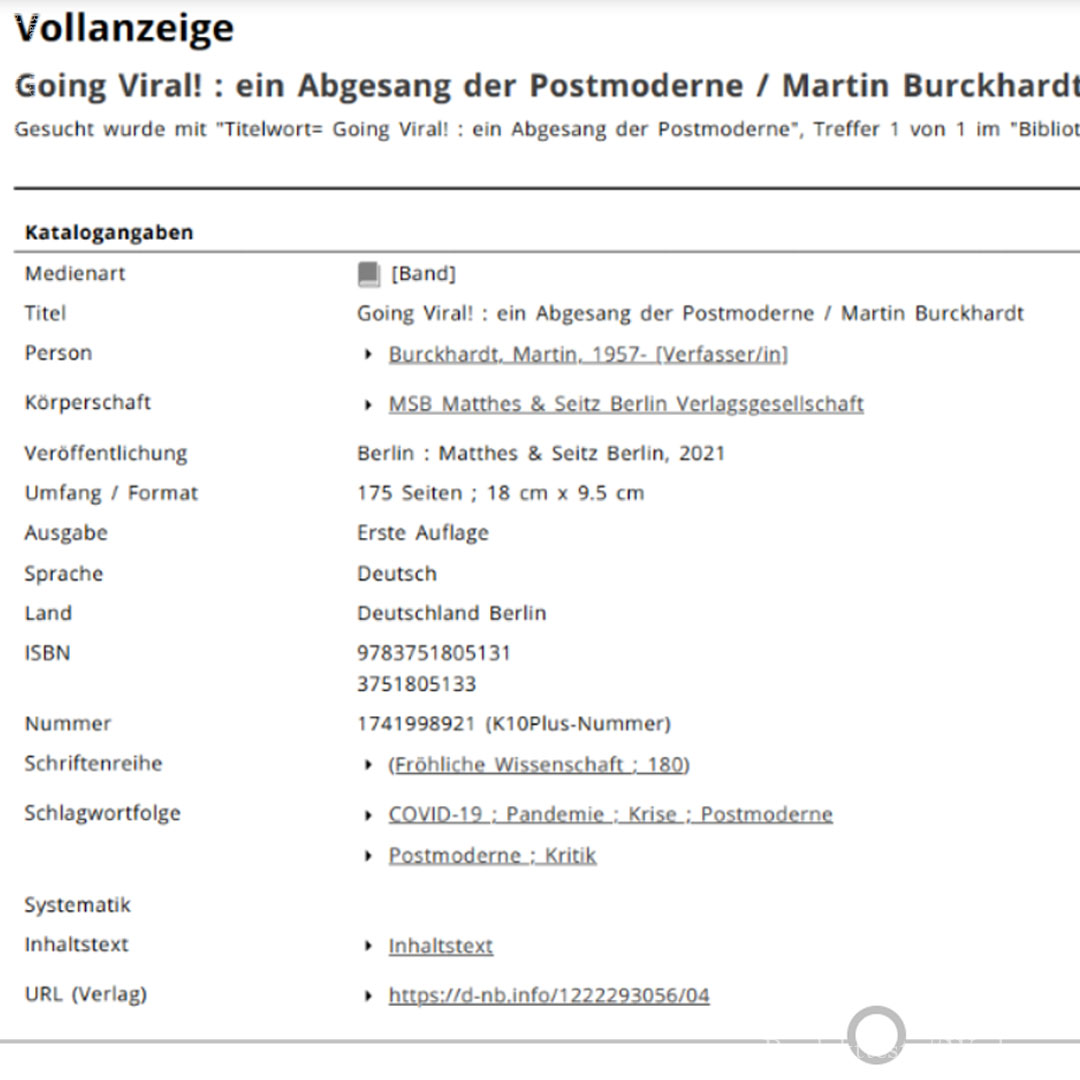

Ein Beispiel einer möglichen Aufgabe aus Prüfungen: “Der Aufbau und die Bedeutung von Bibliothekarischen Datenformaten ist zu erklären”.

Punkte die man dafür lernen kann: Voraussetzung für die Speicherung und Verwaltung von Titelaufnahmen, ein paar gängige Formate, Bezeichnung der Felder der Formate, Nutzungsaspekte (Vorteile, Nachteile, Internationale Nutzung (Einheitlichkeit))

Ein paar der gängigsten(?) Formate sind MARC 21 und MAB (oder MAB 1). Andere Formate wären mir gerade auch gar nicht in Erinnerung und auch aktuell wird meist MARC 21 in Gesprächen von Anbietern verwendet. Beispielsweise sind bei unserem aDIS BMS auch MAB und MARC 21 hinterlegt (sowie zusätzlich das Anzeigeformate Endnote und eine Zitierform).

MARC 21 meint Machine Readable Cataloging und die 21 steht wohl für “21st century”.

Mehr zu Marc findet Ihr hier: https://www.loc.gov/marc/ ; https://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards

MARC 21 ist eine Weiterentwicklung des USA-Standards. MARC wurde dabei von der Library of Congress in den USA entwickelt. In Deutschland ist das Bibliothekswesen teils auf MARC 21 umgestiegen, um einen internationalen Austausch (von Katalogdaten) zu erleichtern. Zu Schulzeiten hieß es immer “will umsteigen”, aber inzwischen sieht es eher nach Standard aus, zumindest im WB-Bereich, u.a. auch wenn man Datenbanken von US-Unternehmen nutzt (Datenexporte).

MAB (oder MAB 1) ist ein Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken. Ich kenne das Format als alternatives Anzeigeformat z.B. im BMS. Dort sieht man hier MARC 21 als Standardeinstellung und MAB als Alternative. So steht dann bei Wikipedia auch “war ein vor allem im deutschen Sprachraum gebräuchliches Austauschformat für Metadaten”. Bewusst habe ich MAB aber nur in der Schule kennengelernt und danach nur noch MARC 21.

Mehr zu MAB findet Ihr hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinelles_Austauschformat_f%C3%BCr_Bibliotheken

Jedes Format, auch die beiden oben genannten, bringt Voraussetzung für die Speicherung und Verwaltung von Daten mit, um diese in Datenbanken einzuspielen. Im bibliothekarischen Umfeld sind es dabei eben die Voraussetzungen für die Speicherung und Verwaltung von Titelaufnahmen in Datenbanken. Dabei geht es um eine eindeutige Strukturierung bzw. Kategorisierung. Um dies zu erreichen, zerlegt man quasi Daten und setzt diese neu zusammen, indem man diese einzelnen Kategorien/Feldern zuordnet. Die “Daten” einer zukünftigen Aufnahme, werden so zerlegt und auf die Felder aufgeteilt, dass eben eine Titelaufnahme nach dem Datenformat entsteht. Datenformat = Art und Weise, wie der Datensatz einer Titelaufnahme im Computer strukturiert und dargestellt wird. [Die Erklärung ist vielleicht nicht sonderlich schön formuliert, daher schaut lieber in den Lehrbüchern nach einer angenehmeren Formulierung.]

So können dabei die Felder bezeichnet sein, wobei die Datenbanken dafür auch Kodierungen nutzen. So sind diese Felder ggf. mit Nummern bezeichnet und ohne Dokumentation kann man damit gar nichts anfangen (Machine Readable Cataloging).

- Kategoriekennung

- Feldkennung

- Feldnummer

- Kategorien

- Verfassername

- Sachtitel

- Erscheinungsvermerk

- Schlagwort

- System-Notation

- Signatur

Es ist am Ende ein Ergebnis der Formal- und Sacherschließung, abgelegt im Datenformat und somit zur Nutzung aufbereitet.

Beispiel [nach RAK-WB - Veraltet u.a. in den Schreibweisen der Spalte "Beispiel"]

Kategorie

100

331

335

359

403

412

425

433

451

540

544

902

Inhalt

Verfasser

Sachtitel

Zusatz zum Sachtitel

Verfasserangabe

Ausgabebezeichnung

Verlag

Erscheinungsjahr

Umfangsangabe

Gesamttitelangabe

ISBN

Signatur

Schlagwörter

Beispiel

Gantert, Klaus ; Hacker, Rupert

Bibliothekarisches Grundwissen

Klaus Gantert ; Rupert Hacker

8., vollst. neu bearb. und erw. Aufl.

K. G. Saur Verl.

2008

414 S.

978-3-598-11771-8

O.3.1./E:8

Bibliothek ; Buch

Was bringt einem nun so ein Format? Nun, die Formate haben Standards und sind z.B. in der Anordnung der Informationen einheitlich, aber in der späteren Darstellung auch flexibel. Bei einer Datenbank können die einzelnen Felder genommen und beliebig positioniert werden, z.B. auf der Nutzungsoberfläche. Sind Titelaufnahmen nach Kategorien- oder dem Erfassungsschema gegliedert kann eine Bibliothekssoftware den logischen Aufbau “erkennen” und verarbeiten. Ihr seht das dann als schöne Oberfläche, was im Hintergrund ein Datensatz ist, den man u.a. als etwas chaotischer aussehende Liste darstellen kann oder auch sortiert als Liste, dennoch nicht so schön wie eine ansehnliche Oberfläche. Auch die Dienstoberfläche eines BMS sieht man meist nicht regulär im z.B. MARC 21, sondern in einer netteren Oberfläche für die Bearbeitung.

- Die Aufnahmen sind einheitlich.

- Sortierungen und Abfragen von Daten sind möglich (Erstellung eines Index (alphabetische Auflistung))

- Es werden Recherchen ermöglicht. Auch Kombinationen aus Suchfeldern (Titel + Jahr, Autor usw.) sind möglich. Durch die einzelnen Felder und deren Verknüpfung durch die Strukturen der Datenbank, kann man gezielt nach Autoren, Titeln / Suchbegriffen usw. recherchieren.

- Insgesamt gibt es den Vorteil, dass man Ergebnisse bei Recherchen finden kann

- Durch die Verständlichkeit für die BMS und die Einheitlichkeit, sind Nutzeroberflächen möglich. D.h. eine Erleichterung: nettere Optik, leichter Verständlich - vereinfachter Zugang und man muss ggf. nicht die Feldnummer der Formate lernen.

Aus der Praxis: Ich katalogisiere im Verbund und dabei im Tool des Verbunds, auf einer Datensatzebenen mit nummerierten Feldern. Ohne die Nummern grob zu kennen und ohne Dokumentation kommt man da nicht weit. Richtig "gute" Katalogisier-Stellen kennen dabei die Kennungen der Felder auswendig und die besonderen Kodierungen je Feld. Ich habe das nur so grob im Gedächtnis und muss spätestens für einige Kodierung nachlesen. Direkt im BMS, auf einer netten Oberfläche, wäre die Bearbeitung manchmal angenehmer. Gelernt habe ich die Bearbeitung in der BMS Oberfläche, aber tatsächlich hat man in der MARC 21 Ansicht schneller einen Überblick und es arbeitet sich insgesamt ganz angenehm damit, aber man kann natürlich in beiden Varianten schnell was vergessen oder Felder falsch belegen.

Für ein Eingabeformat im Verbundkatalog hat man dann z.B. eine Format-Dokumentation. Als Beispiel aus dem K10plus gibt es in der Dokumentation Titeldaten, Lokaldaten (nur für einen Teil des Verbunds [migriert]), Exemplardaten und Normdaten. Dabei kann man die Dokumentation in verschiedenen Sortierungen und Darstellungen Anzeigen lassen. Unter den Hauptpunkten kommen dann die Kategorie-Nummern und deren Bezeichnung. Die Bezeichnungen sind aber quasi nur eine Überschrift und man kann daraus nicht immer den eigentlichen Inhalt ableiten. Grob lernen muss man die Zusammenhänge daher leider dennoch. Im Detail erklärt sind die Felder dann in der Vollansicht je Nummer und darin dann noch mit einer Regelwerk-Datenbank und anderen Informationsquellen (Handbücher, Formatvorlagen, Abkürzungsverzeichnissen) verknüpft. Die Dokumentation hat die Felderklärungen, bildet aber nicht jeden Fall ab und daher sind u.a. Regelwerke verknüpft. Die Regelwerke sind aber leider auch nicht immer übersichtlich und führen für Fälle und Beispiel dann auch nicht die Formate der Eingabemaske, sondern erklären einfach nur. Mit den Jahren stößt man so immer wieder an seine Grenzen oder findet keine passenden Informationen. Sobald das passiert, schreibt man eine Mitteilung an alle die am entsprechenden Datensatz hängen über einen Verteiler oder man kontaktiert die Zuständigen Redaktionen über die Verteiler.

Fun-Fact: Leider sammeln sich nach Jahren gerne auch gut mehrere hundert solcher Mitteilugen, darunter automatisch erzeugt, zahlreiche die einen nicht betreffen und relevante. Der Umfang ist im Alltag kaum zu bewältigen, zumindest nicht, wenn ein gewisser Punkt an Rückstau überschritten wurde. Dennoch bekommt man bei Neuaufnahmen und den meisten Aufnahmen mit mehreren Bibliotheken mit Bestand, eine Rückmeldung. Bei zahlreichen Anfragen muss man ans Regal oder muss Verträge bei E-Books abgleichen usw. Mal eben schnell sind nicht alle der Anfrage beantwortet.

Inhaltliche Erschließung

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/inhaltliche-erschliesung/ ; Quelle: [1] S. 164 ff. ; [1] Schlagwörter S. 177-182 ; [1] Stichwörter 183-184

Inhaltlichen Erschließung

Es gibt die Sacherschließung und Formalerschließung.

Beispiel: Sachbuch

Es beginnt mit der Formalerschließung, zumindest wenn man die Fremddatenübernahme dazuzählt, ansonsten würde es in der Praxis ggf. auch mit der nonverbale Sacherschließung / klassifikatorisch Sacherschließung beginnen. Zuerst wird also die Formalerschließung bei den Medien durchgeführt. Hierbei werden formale Elemente wie Verfasserin / Verfasser, Sachtitel, Erscheinungsvermerk, Ausgabebezeichnungen, Kollationsvermerk in der Titelaufnahme beschrieben und verzeichnet. Nun schließt sich die Sacherschließung an. Hierbei wird u.a. in klassifikatorische und verbale Sacherschließung unterschieden. Unter verbaler Erschließung versteht man die Beschreibung des Dokumenteninhalts durch Stich- und Schlagwörter. Beispiel: Titel: „Der Weinbau in Frankreich“ ; Schlagwortkette: (G) Frankreich ; (S) Weinbau.

Außerdem wird auch auf Synonyme in der Schlagwortvergabe geachtet. Zur Feststellung welches der Schlagwörter am häufigsten verwendet wird, orientiert man sich an allgemeinen Nachschlagewerken. Die nicht als Schlagwort gewählten Bezeichnungen werden ggf. als Verweisungsform in den Datensatz vermerkt. Zum Beispiel: Klinik s. Krankenhaus [„Siehe-Verweisung“]. Online-Kataloge bieten auch die Möglichkeit einer sachlichen Suche mit Stichwörtern. Ein Stichwort ist, im Gegensatz zu einem Schlagwort, ein aus dem Titel oder dem Zusatz zum Sachtitel entnommenes Wort.

Formalerschließung

Quelle: [1] S. 165 - 176

Formalerschließung (formale bibliografische Angaben) ist die Katalogisierung eines Mediums (Ressource) zum Zweck seines Nachweises im Katalog. Hierbei werden formale Elemente (formale bibliografische Angaben) wie Verfasserin / Verfasser, Sachtitel, Erscheinungsvermerk, Ausgabebezeichnungen, Kollationsvermerk in der Titelaufnahme beschrieben und verzeichnet. Der Standard für bibliografische Titelaufnahmen heißt RDA. Die Formalerschließung verfolgt immer das Ziel, den Benutzerinnen und Benutzern möglichst umfangreiche Recherchemöglichkeiten zu bieten.

Sacherschließung

Sacherschließung (Erschließung des Inhalts, Indexieren)

Die Sacherschließung (verbale Sacherschließung. syntaktische Sach., nonverbale Sach.) Quelle: [1] S. 177 ff. ; [1] Schlagwörter S. 177-182 ; [1] Stichwörter 183-184

Bei der Sacherschließung werden die Inhalte eines Dokuments erschlossen, wodurch dann eine sachliche Recherche ermöglicht wird. Außerhalb der Bibliotheken, aber auch teils in Bibliotheken wird es auch Inhaltserschließung genannt. (Bzw. nutzt wohl der Fachbereich Information und Dokumentation diesen Begriff.) Darunter fallen z.B. die Zuteilung in die Bestandssystematik.

Die verbale Sacherschließung nutzt die Vergabe von Schlagworten und Stichwörtern mit natürlich-sprachlichen Bezeichnungen. Für die verbale Sacherschließung kann man sich bei der Vergabe von Schlag- und Stichwörtern unterschiedlich ausrichten. So kann man den Begriff natürlich einfach frei vergeben, oder man lässt diese von Fachreferenten festlegen oder nutzt genormte Begriffe ([veraltet] siehe RSWK Schlagwortkatalog; Schlagwortnormdatei (SWD)). [nicht normiert, normiert (Deskriptoren), Schlagwortketten]

Eine Ergänzung, die ggf. eher von Fachreferenten und bestimmten Bibliothek auch selbst getätigt wird, ist im syntaktischen Bereich die Verwendung von Abstracts und ähnlichem. Selbst die Vergabe von Schlagworten wird z.B. im Verbund nicht von allen Bibliotheken ausgeführt und noch weniger die Nutzung von Abstracts. Im Verbund ist dies z.B. bestimmten Bibliotheken eher vorbehalten. In lokalen Systemen hat man natürlich viel mehr Spielraum. Beispielsweise Abstracts vergrößern die Menge an verfügbaren Stichworten, was bei Recherchen entsprechend Vor- und Nachteile bei der Treffermenge hat.

Durch die Sacherschließung werden Themensuchen über die Systematik möglich (Signaturen, Themenbereiche). Durch die verbale Sacherschließung kann z.B. nach Schlagworten recherchiert werden. Beides ist sehr wichtig für den Bestand.

Bei der nonverbale Sacherschließung geht es dann an die Klassifikationen, u.a. für die Aufstellung im Lesesaal oder für die inhaltliche Erschließung. Dabei geht die natürliche Sprache etwas verloren, ist aber eine eher ordentliche Zuteilung und angenehm in der Nutzung.

Aus der Praxis: die verbale Sacherschließung ist meiner persönlichen Meinung nach weniger wichtig. Letzteres ändert sich mit der Qualität und der Regelmäßigkeit der Vergabe. Katalogisiert man z.B. im Verbund und man darf keine Schlagworte vergeben, hat man eben keine an den neuen Aufnahmen (z.B. an alten Medien; neuere werden ja meist von den großen Stellen direkt erfasst, inkl. Vergabe von Schlagworten usw.). Eine Recherche danach bringt für diese Aufnahmen also nicht direkt etwas. Auch müssen die Recherchierenden bei der Recherche z.B. die normierte Schlagworte kennen. Ein anderes Beispiel: ich habe im Verbund eine Aufnahme angelegt und das Thema des Buchs ist in der Vorlage modern benannt, aber das relevante Schlagwort wäre die alte und geläufigere Benennung. So kann man es ggf. nicht finden. Lokal hätte ich das relevante Schlagwort allerdings auch nicht zwangsweise vergeben, sondern hätte es als weiteren Sucheinstieg angelegt.

Normdateien GND

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2. An Stand 2014 angepasst.

Quelle: [1] S. 177 ff.

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/normdateien-gnd/

Früher wurden u.a. die Schlagwortnormdatei (SWD), die Personennamendatei (PND) und die gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) getrennt geführt, bis diese in der

gemeinsamen Normdatei (GND) zusammengefasst wurden. Die Daten werden inzwischen auch nach RDA erfasst.

Die Datensätze haben eine regelwerksgerechte Ansetzungsform und so können Bibliotheken z.B. Körperschaftsnamen, Verweisungsformen sowie chronologische und hierarchische Verknüpfungen nutzen. Auch werden die Datensätzen gerne zur Orientierung verwendet, wenn man beispielsweise nach Körperschaftsnamen sucht. Auch für die richtige Ansetzung von Personennamen ist die Normdatei wichtig.

Mehr Infos:

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

Aus den Schulunterlagen zur RSWK: unterschied 5 folgende Schlagwortkategorien: P Personenschlagwörter (Namen von Personen), G geografische Schlagwörter (Bezeichnung von Ländern, Orten etc.), S Sachschlagwörter (Allgemeinbegriffe & Individualbegriffe), Z Zeitschlagwörter (bezeichnen Zeitpunkt und Zeitraum), F Formalschlagwörter (kennzeichnen die Erscheinungsweisen, literarische oder die physische Form der Veröffentlichung). P, G, S, Z, F – Merksatz Paula geht selten zum Fischen. Ich konnte mir die Merksätze aber nie merken XD

Schlagworte / GND / terminologisch kontrolliert

! Der Abschnitt war für die SWD geschrieben, jetzt abgeändert !

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/schlagwortnormdatei-gnd-terminologisch-kontrolliert/

- Die GND ist ein wichtiges Instrument der Terminologie Kontrolle. Die Terminologie Kontrolle hat das Ziel, dass für gleiche Sachverhalte immer die gleichen (normierten) Begriffe (als Schlagwörter) verwendet werden.

- Bei der verbalen Sacherschließung für Online-Kataloge wird der Titeldatensatz des zu erschließenden Dokuments direkt mit dem entsprechenden Datensatz der Normdaten verknüpft.`*

- Inzwischen über die GND bringt dies eine größtmögliche Einheitlichkeit bei der Schlagwortvergabe durch Verwendung normierte Schlagwörter. Ansetzungsformen von Schlagwörtern, die durch Verweisungsformen ergänzt sind.

- GND wird kooperativ erstellt, d.h. sie wird durch (die Schlagwortvergabe) der beteiligten Bibliotheken – Verbünde laufend ergänzt.

Fun Fact: Die SWD konnte auch als CD-ROM-Ausgabe bezogen werden. Ob dies bei der GND immer noch möglich ist, weiß nicht.

*Aus der Praxis: Je nach Verbund ggf. nicht mehr immer der Fall. Stand 2021, da z.B. Verknüpfungen optional komplett weggelassen werden können.

Klassifikatorische Sacherschließung

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2 ; Quelle: [1] S. 184-194

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/klassifikatorischen-sacherschliesung/

- Beruht auf Klassifikationssystemen mit (meist) hierarchisch geordneten Haupt- und Untergruppen, also Klassen oder Systemstellen die auch als Notation bezeichnet werden

- Anordnung der Wissensgebiete in sachlich- logischer Abfolge

- Nachweis von Publikationen im Kontext ihres Fachgebietes

- Jede Publikation wird einer Systemstelle zugeordnet

- Ganz grob: Publikationen zum selben Thema erhalten die gleiche Notation und sind über diese zu ermitteln. Das Ergebnis der klassifikatorischen Sacherschließung ist der Systematische Katalog.

Vorteile:

- Feingliederung der Bestände möglich

- Übersichtlichkeit (wenn Bestand klassifikatorisch aufgestellt)

- Klassifikation theoretisch beliebig erweiterbar

Warum klassifikatorische Erschließung, wenn mechanische Aufstellung

- Hierarchischer Sucheinstieg

- Recherche nach Notation (Treffer einengen mit logischer Verknüpfung von Schlagworten + Notation und wenn zu bestimmten Fachgebiet keine Schlagworte im Thesaurus sind)

Beispiele: Regensburger Verbundklassifikation (RVK), Dewey Dezimalklassifikation (DDC)

Aus der Praxis: Der Buchbestand in unserer Bibliothek ist nach der RVK, einer Systematik zur sachlichen Erschließung von Medien, geordnet und aufgestellt. Inhaltlich verwandte Medien stehen so im Regal zusammen. (Gleiche Notation). Die Medien sind aber auch durch eine Individualsignatur eindeutig gekennzeichnet und wiederzufinden. Die Individualsignatur baut dabei auf die Systematik auf.

Zahlreiche wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz wenden die Universalklassifikation RVK an und arbeiten gemeinsam an ihrer Weiterentwicklung.

Mehr Freiheiten bei der Gestaltung hat man allerdings mit hausinternen Klassifikation. Zuständige Stellen können dort schnell Änderungen vornehmen und teils viel spontaner reagieren. Auch feinere Aufteilungen sind bei Spezialgebieten möglich. Bei einer Verbundklassifikation kann man sich hingegen quasi auf der Arbeit anderer Ausruhen, ist aber auch an die Vorgaben gebunden.

Mehr Infos zur RVK: https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online

Thesaurus

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/thesaurus/

Ein Thesaurus ist eine umfassende Wortsammlung in der Regel zu einem wissenschaftlichen Themengebiet. Bei den Schlagworten in einem Thesaurus handelt es sich um kontrolliertes Vokabular. Im Gegensatz zu einer klassischen Systematik ist ein Thesaurus polyhierarchisch aufgebaut, d.h. es gibt nicht nur Ober- und Unterbegriffsbeziehungen, sondern darüber hinaus Assoziations- und Äquivalenzbeziehungen. Alle Beziehungen innerhalb des Thesaurus werden durch Verweise angezeigt.

Signaturvergabe

Quelle: [1] Systematiken & Klassifikationen S. 186 ff.

Katalogisierung

Quelle: [1] S. 195 ff.

Verbundkatalogisierung

Prüfungsvorbereitung AP 2013 MI TEIL 2

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/verbundkatalogisierung/

Quelle: [1] S. 197 - 198

Die Verbundkatalogisierung bietet arbeitsteilige, kooperative Katalogisierung durch mehrere Bibliotheken, die einem Verbund angeschlossen sind. Beispielsweise wird von allen Bibliotheken ein gemeinsamer Verbundkatalog bespielt, aus dem die Datensätze ins jeweilige lokale System importiert werden. Die Damensätze sind dabei mit entsprechenden Identifikationsnummern systemübergreifend verknüpft und identifizierbar.

Grundlagen: Verbundkataloge der regionalen Bibliotheksverbünde

Voraussetzung: Teilnehmende Bibliotheken verwenden gleiche (bzw. weitgehend ähnliche) Katalogisierungsregeln / Regelwerke. Gleiche Normdateien**. Einheitliches Datenformat oder Schnittstelle (Protokoll, um das fremde Datenformat ins lokal erforderliche zu übertragen)

Vorteile: Ein Werk, dass von mehreren Bibliotheken erworben wird muss nur einmal katalogisiert werden. Andere Bibliotheken können einmalig erstellte Titeldaten für Lokalsysteme weiterverwenden. Daraus resultiert Arbeitsersparnis. Qualitätssicherung und Kontrolle. Datensparsamkeit*. Es gibt Verteiler für die Katalogisierungsstellen je Datensatz.

[*Nur mein Gedanke: Ob das so stimmt? bzw. nur je nach Blickwinkel? Im Verbund liegen zahlreiche Doppelungen und Altdaten. Für den Verbund müssten es also quasi teils unnötige Daten sein. In den lokalen Systemen gibt es dann die benötigten Datensätze importiert, was unentschieden zur Sparsamkeit wäre und zusätzlich können dort auch Dubletten landen, wenn etwas falsch importiert wurde. Da wäre dann ggf. sogar eine mehr Belastung fürs Lokalsystem. Je nach Blickwinkel, ist eine “Daten-Sparsamkeit” nicht direkt gegeben. Im Bezug von Zeitersparnis oder das insgesamt gesehen theoretisch weniger Dubletten vorkommen, z.B. durch Normdateien usw., stimmt es wieder.]

Nachteil: Katalogisierung muss Aufnahmen vor der Übernahme genau prüfen, um festzustellen, ob es sich wirklich um die gewünschte Ausgabe handelt (keine ältere Auflage, andere Ausgabe, elektronische Version, etc.). Qualitätssicherung und Kontrolle in der Praxis nicht immer bei maschinell eingespielten Altdaten. Nicht alle Bibliotheken prüfen Datensätze die bereits als geprüft (Autopsie) markiert wurden erneut und übersehene Fehler bleiben daher manchmal unbemerkt. Abweichungen von Regelwerken sind nicht erwünscht und aufs Lokalsystem beschränkt. Auf die Verteiler je Datensatz, kommt nur langsam Rückmeldung (Priorität bei der Katalogisierung liegt nicht immer auf den Verteilern).

Aus der Praxis:

Im Verbundsystem werden die Datensätze angelegt. Diese haben dann eine Identifikationsnummer des Verbunds und die bibliographischen Angaben. Auch sieht man z.B. wer den Satz erstellt hat und wer zuletzt bearbeitet hat (Sigel, Kürzel). Die Daten des Verbundkatalogs sind ggf. mehrfach gesichert und das Produktivsystem gespiegelt. Ausfälle sind daher selten, aber kommen in der Praxis mehrmals jährlich in Form von ein paar Stunden ausfällen vor. Die häufigsten Ursachen für Ausfälle sind kaputte Bauteile oder fatale Sucheingaben, die Ressourcen binden. In die lokalen Systeme wird automatisch übertragen, oder man spielt manuell ein. Dazu wird z.B. die Identifikationsnummer genutzt. D.h., wenn man einen Titel im Katalog haben möchte, sucht man den Titel oder die ISBN im Verbund, kopiert von dort die Identifikationsnummer und führt damit die Suche im BMS aus. Alternativ gibt es ggf. auch die Prüfung aus dem BMS heraus, also eine automatische Titelsuche. Sind die Daten eingespielt, läuft der Prozess der Erwerbung weiter. Da sich im Verbund auch Daten ändern können, oder die Erwerbung Erwerbungsdatensätze nutzt, muss beim vorliegenden Exemplar eine Kontrolle und Korrektur der Daten erfolgen.

Sind alle Aufnahmen in einem Verbund korrekt? Nein, selbst wenn viele Bibliotheken an einem Satz dran hängen, so übersehen alle mal Fehler. Manche sind etwas gravierenderde und fallen irgendwann auf, andere werden im Stillen korrigiert und andere lässt man irgendwann einfachen. So sieht man häufig eine Verwechslung zwischen Illustrationen und Diagrammen o.ä.

- Fehler in den Aufnahmen werden eher zügig verbessert und sind verhältnismäßig selten. Häufiger fallen mir Fehler bei den Seitenangeben auf, was teils als wenig relevant angesehen wird.

- Dubletten kommen immer wieder vor, gerade wenn es keine ISBN gibt oder diese falsch erfasst wurde.

- Datenübernahmen aus anderen Verbünden, also Fremddaten, müssen für den eigenen Verbund meist aufbereitet werden.

- Bei der Zusammenlegung von z.B. 2 Verbünden gibt es zahlreiche Dubletten, selbst wenn vorher automatisch einige zusammengeführt wurden. Im Umgang damit gibt es dann Regelungen für die Katalogisierungsstellen, wenn diese auf solche Fälle treffen, aber in der Praxis wird damit nichts gemacht, da dies zu viel Aufwand ist und Unklarheiten bei den Regelungen bestehen. Viele Regelungen werden nur mündlich weitergebende und damit geht ein Großteil an wichtigen Infos direkt wieder verloren und viele belassen es dabei. Ausführliche, schriftliche Dokumentationen würden helfen, sind aber augenscheinlich unüblich.

- Ein Beispiel für mögliche Probleme für Nutzerinnen und Nutzer der lokalen Kataloge: Im Beispiel hat greifen Verbund-Regeln zur Erfassung von Nachdrucken. Folgendes, geringes Problem kann vorkommen: Ein Buch hat 8. verschiedene Auflagen, die aber nur Nachdrucke darstellen. Für den Verbund werden die 2-8 Aufl., sofern ersichtlich, lediglich als Nachdruck eingestuft und an die 1 Auflage angehängt. Nutzerinnen und Nutzer, die nun unwissend nach der 8. Auflage suchen, können diese vermeintlich neueste Auflage nicht finden. Im Lokalsystem wird dies dann ausgewiesen, ist durch die Verbundaufnahme aber ggf. nicht direkt ersichtlich.

- **Ein Beispiel aus einem Verbund: die Verknüpfung mit Normdaten für Verfasserinnen und Verfasser, sowie für ungezählte Reihen (ggf. sogar für gezählte Reihen) wurde zuletzt als nicht mehr zwingend erforderlich eingestuft. Der Katalogisierung im Verbund ist es nun freigestellt, ob Normdaten verknüpft werden oder nicht. Man kann es einfach sein lassen, was offensichtliche Probleme bringt.

-

- Es werden immer seltener die Personen verknüpft, u.a. weil man die Personen eh nicht 100% genau identifizieren, bzw. auseinanderhalten kann. So verknüpft man nichts falsch. Dabei fällt dann die Titelsuche über die Person weg(, oder ist automatisiert?).

- Ungezählte Reihen müssen und dürfen teils nicht mehr verknüpft werden. So wurde bei der Zusammenlegung 2er Verbünde, zur Dubletten-Reduzierung, einfach viele ungezählten Reihen gelöscht. Kann man machen, ist aber aus Anwendersicht fragwürdig. Bei gezählten Reihen wurden Dubletten behalten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man dabei noch verknüpfen "muss", da ich es immer mache.

Weiteres aus der Praxis:

Bei der Katalogisierung im Verbund wird z.B. für CDs und DVDs bzw. AV-Medien, die in Bücher enthalten sind, dass Anlegen von extra Aufnahmen gewünscht. In der Praxis weigern sich die meisten Bibliotheken dabei aber, da die AV-Medien eh im Buch verbleiben. Eine extra Aufnahme ist daher unnötig. Angedacht ist aber eine gesonderte Aufnahme und die Medien sollten im Bestand zusätzlich aufgestellt sein oder an der Theke ausgegeben werden. Dann würde auch die separate Aufnahme Sinn ergeben. Wir belassen die Medien auch einfach im Buch. Gerade bei 24-Stunden Bibliotheken ergibt alles andere auch weniger Sinn, da man sonst ja wieder auf Servicezeiten angewiesen wäre. Also einfach mal im Kollektiv gegen die Regeln arbeiten, dann wird auch nicht gemeckert. Parallel muss man aber darauf achten, bei Medienkombinationen mit mehreren Aufnahmen, nicht an allen zu hängen, damit im Katalog nicht z.B. Buch und CD separat aufgeführt werden. Der Verbund ist halt auch nicht immer die perfekte Lösung.

Fremddatenübernahme

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/fremddatenubernahme/

Quelle: [1] Thema Verbund S. 197 -198 ff.

Fremddatenübernahme - Bezug zur Erwerbung von Medien.

Übernahme bibliographischen Materials externer Anbieter im Fall, wenn gewünschter Titel (noch) nicht in der Verbunddatenbank vorhanden sind. Bei der Fremddatenübernahme erwerben die Verbünde bibliographische Titelmaterialien in großen Mengen* von externen Anbietern und stellen es ihren Bibliotheken zur Verfügung.

Wichtige Anbieter: Nationalbibliotheken (DNB, Library of Congress, British Library), Bibliotheksverbünde, Kommerzielle Anbieter ( Blackwell North America USA, Buchhandelsverzeichnisse)

Erwerbung: Die Erwerbung kann die Fremddaten nutzen (Marktsichtung und Anlegen von Erwerbungsdatensätzen im Verbund oder Lokalsystem). Dabei werden gerne die DNB und Verbünde genutzt (z.B. bei grauer Literatur). Übernahme bibliographischer Angaben für Erwerbung.

*Die Fremddatenübernahme müsste bei unserem Verbund nach Pay per use gezahlt werden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Übernommene Fremddaten erhalten IDs und werden in der Statistik erfasst. Am Ende werden die Fremddaten mit den jeweiligen Verbünden abgerechnet. Ob der Punkt mit der Abrechnung so genau stimmt, weiß ich aber nicht!

Aus der Praxis:

Wir übernehmen meist aus anderen Verbünden, aber z.B. sehr selten aus den Nationalbibliotheken. Bei der DNB sind mir zuletzt (ca. 2019/2020) auch einige Fehler in den Aufnahmen aufgefallen, allerdings habe ich nie direkt drauf geachtet, ob es wirklich final fertige Aufnahmen waren, oder noch in Bearbeitung. Auch von kommerziellen Anbietern übernehmen wir die Daten recht selten oder gar nicht.

Bei alten Büchern habe ich bei ca. 5 vollen Kisten, ca. 1-2 Bücher, für die ich neue Aufnahmen anlegen muss (z.B. für abweichende Auflagen). Bei aktuellen Titeln sind es manchmal ein paar mehr, wobei oft die Aufnahmen schon durch eine beliebige Abteilung-Erwerbung eingespielt wurden. Die Aufnahmen sind dann aber noch nicht auf Autopsie (gesehen/geprüft) gestellt und man muss noch Daten auffüllen. Diese Aufnahmen sind auch oft Fremddaten.

Lokale Katalogisierung

Meine Ausbildung erfolgte mit der lokalen Katalogisierung.

Im späteren Berufsleben ist es nun die Verbundkatalogisierung geworden, wobei ab und an auch lokale Aufnahme erstellt werden.

Ein paar Unterschiede kann man z.B. aus dem Punkt Verbundkatalogisierung entnehmen. Es Pfuscht einfacher keiner in den Aufnahmen herum und man kann auch mal an ein paar Regeln vorbei arbeiten, um die Aufnahmen Nutzerfreundlicher zu machen. Andererseits hilft eben auch keiner bei Korrekturen oder bietet fertige Datensätze an. Meist sucht man dann in den Katalogen und kopiert einzelne Daten oder tippt diese anhand der Vorlage ein.

Lokal muss man auch auf die Personendaten achten, hat aber recht ähnliche Probleme mit eindeutigen zuordnen von Personendaten.

Lokal kann man z.B. Hauseigene kleine Flyer o.ä. aufnehmen, was man nur vor Ort hat und sonst keiner braucht. Ein Verbundaufnahme wäre da ziemlich überflüssig und so erstellen wir die auch ab und an.

Erfassung und Eingangsbearbeitung von Zeitschriften

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2013/05/17/erfassung-und-eingangsbearbeitung-von-zeitschriften/

Erfassung und Eingangsbearbeitung

Beispiel: Zeitschriften

– Kontrollieren auf Vollständigkeit durch Verbuchung einzelner Hefte oder Nummern im Elekt.

Kardex

– Elektronischer Kardex:

- Stammdaten der Zeitschrift:

-

- Zeitschriftentitel

- Verlag

- Serie

- Bezugsbeginn

- Bezugsart

- Erwerbungsart

- Lieferant

- Signatur

- Erscheinungsvermerk

- Bindehinweis

- Heftverzeichnung

-

- Jahr

- Heft

- Eingangsdatum

- Beilagen

- Signatur

- Ausleihhinweise

- Standort

- Erscheinungsdatum (Zeitungen)

-

- Erkennen von Lieferlücken

- Ggf. automatische Mahnung bei Lieferverzug

– Sammeln der Einzelhefte und dazugehörigen Titelblatt, Inhaltsverzeichnis u. ggf. Register bis ein Jahrgang Bindereif ist

– Nach dem Binden Übergang zum Konventionellen Geschäftsgang

Gebiete der Kataloglandschaften

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2012/09/20/gebiete-der-kataloglandschaften/

- Zettelkatalog (physisch an Bibl. gebunden; selten in Nutzung)

- Elektronische Katalogsysteme (mit Internet überall erreichbar; oft genutzt)

Katalogkonversion: steigert Nutzung alter Buchbestände. In der digitalen Welt gibt es für Nutzerinnen und Nutzer nur das elektronische Medium.

Texterfassung: Übertragung der Katalogdaten in Textdarstellung. Volltestsuche wird möglich.

Bildidentifizierung: Katalogdaten mit Bilddatei aus Scan (selten da Recherche nur eingeschränkt möglich)

Technische Konversion: Inhalte über ständige Internet Verbindung direkt in z.B. Datenbank eines Bibl. Verbundes

Offlinekonversion: Daten in Datenbank konvertiert, später in elektronisches Verwaltungssystem

Retrospektive Katalogkonversion

2012 in Medien und Informationsdienste

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2012/09/20/retrospektive-katalogisierung/

Alter Link: https://familinks.wordpress.com/2012/09/20/retrospektive-katalogkonversion/

Quelle: [1] S. 200-201

Man unterscheidet in Retrokatalogisierung und Retrokonversion, Die Katalogisierung ist meist mit einer Autopsie der Daten verbunden und die Konversion erfolgt automatischer und als Bild.

Retrospektive Katalogisierung

Bei der Katalogisierung werden alte Buchbestände moderner erfasst, also durch Konversion (Umwandlung) der konventionellen Kataloge (Zettelkataloge) in eine digitale Form gebracht. Katalogisate werden maschinenlesbar z.B. im MAB-Format erfasst, wobei die Titelaufnahmen gegebenenfalls verbessert und den Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK) angepasst werden. Inzwischen werden die Daten nach RDA angepasst, allerdings dürfte es auch kaum noch Bibliotheken mit aktiv genutzten Zettelkatalogen mehr geben, aber generell Altbestände kommen vor.

Retrospektive Konversion

Die Konversion meint die Umwandlung der konventionellen Kataloge in Image-Kataloge, die schnell und kostengünstig erfolgen kann. Dabei werden z.B. Karten des Zettelkatalogs durch Scannen als Bilder (Images) digitalisiert und als Online-Katalog bereitgestellt. Das sieht man manchmal bei Suchtreffern im Worldcat, aber ist vermutlich recht selten. Diese Variante bringt bei bereits digital erfassten Daten nicht viel, aber bei allem was nicht digital ist.

Ergänzt wird die Konversion durch OCR (optical character recognition / Schrifterkennung), wodurch Text auf den Bilddateien lesbar wird. Aus der Praxis: das funktioniert nur so bedingt.

- besonders schnell und kostengünstig

- Katalogkarten mit Titelaufnahme durch Scannen digitalisiert und als Bilder (Images) in Onlinekatalog verfügbar gemacht

- Als Hilfe für die Suche dienen Alphabet Abschnitte und Leitkartenbegriffe des Kartenkatalogs. Diese müssen per OCR P oder durch manuelle Eingabe erfasst werden

- Recherche Suche auch über Suchbegriffe von bibliographischen Daten (Verf., Sachtitel ...) wenn diese erfasst werden.

Die erfassten Daten / Katalogdaten / Bilddaten können allgemein zugänglich gemacht werden, z.B. Online oder Offline (lokal). Durch die Katalogisierung oder durch OCR sind die Daten zumindest teilweise recherchierbar. Egal welche Methode man nutzt, es ist durchaus ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand.

- Offline lokal (selten) Verschiedene Zettelkataloge (Alphabetisch, Notationen, Sonderformen)

- Online (häufig) ergeben verschiedene Suchbegriffe

Vorteile:

- Suchen mit modernen Recherchemöglichkeiten auffindbar. Bringt mehr Nutzung / steigert Nutzung alter Buchbestände

- Image Katalog ist (theoretisch ggf.) kostengünstig und schnell

- Platzersparnis. Zettelkatalog fällt weg

- Fremddaten Ergänzung ist bei Online Konversion möglich

- [Offline] Internet nicht notwendig (Kaum noch genutzt, da Internet überall verfügbar ist.)

Nachteile:

- Hohe Kosten (Datenbanken, Scanner usw., [teurer als ein Zettelkatalog]), hoher Personalaufwand, Aufbereitung nach Regelwerken

- Zweigeteilte Kataloglandschaft solange noch nicht alles umgearbeitet ist.

- [Offline] viel manuelle Nacharbeit. Keine Fremddaten

Quellen: DOBInet - bibliothekarische Fachliteratur im Internet - Katalogisierung: Retrospektive https://files.dnb.de/EDBI/deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_ber/dobi/dobinet/239100.html

Wissenschaftsrat ; Berlin, 1988 - Empfehlungen zur retrospektiven Katalogisierung an wissenschaftlichen Bibliotheken: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9122-88.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://de.wikipedia.org/wiki/Retrokonversion

https://de.wikipedia.org/wiki/Retrokatalogisierung